Третья волна демократизации, посткоммунизм и демократические транзиты

При всей своей условности широко используемое в современной политологической литературе понятие “глобальной демократической волны” [Huntington 1991; Markoff 1994; Karl and Schmitter 1994; Markoff 1996 и др.] определяет многообразные процессы общественно-политических трансформаций, происходящих в разных регионах мира и объединяемых как самими попытками перехода от недемократических форм правления к более демократическим, так и некоторыми общими факторами и обстоятельствами. Начало нынешней демократической волны датируется 1974 г ., когда в Португалии пала салазаровская диктатура. Затем эта волна распространилась на другие остававшиеся диктатуры в Южной Европе — Испанию и Грецию — и далее на Латинскую Америку. К середине 80-х годов она достигла некоторых стран Азии, а со второй половины 80-х захватила и коммунистический мир — страны Центральной и Восточной Европы и СССР. В 1991 г . начатая пятилетием раньше горбачевская перестройка завершилась крушением советской системы, самого СССР и образованием 15 новых независимых государств, поспешивших провозгласить себя “новыми демократиями”. Следы влияния этой глобальной волны демократизации обнаруживаются и в ряде африканских стран [см. Shapiro 1996]. По данным американского “Дома Свободы”, специально занимающегося отслеживанием достигнутых уровней свободы и демократии по всем странам, если в 1972 г . на всем земном шаре насчитывалось 42 государства, соответствующих принятым этой организацией критериям (разумеется, тоже весьма условным), то к 1994 г . их было уже 72 [цит по: Reisinger 1996].

Нынешняя волна демократизации — третья в мировой политической истории (по С.Хантингтону), а по некоторым подсчетам — даже четвертая (по Т.Карл и Ф.Шмиттеру). Согласно признанной почти что классической точке зрения Хантингтона, распространение принципов и процедур демократии в ее современном понимании началось в США в начале Х I Х в. и длилось до окончания первой мировой войны, в которую президент В.Вильсон вступил с обещанием сделать мир “безопасным для демократии”. Затем последовала антидемократическая, тоже “волновая”, реакция — становление фашизма в Италии, нацизма в Германии, сталинизма в СССР.

Вторая волна демократизации началась с победы над национал-социализмом во второй мировой войне, восстановления основ демократии в побежденных Германии (Западной), Италии, Японии, демократизации Австрии, распространения демократических институтов на ряд развивающихся стран в результате их деколонизации. Эта вторая волна продержалась примерно до середины 60-х годов, после чего наступил ее спад, вновь характеризовавшийся ретроактивным возникновением авторитарных режимов (Греция, Филиппины, Южная Корея, Нигерия и др.).

От предшествующих демократических волн современную отличают некоторые особенности, и прежде всего гораздо более широкий, почти глобальный масштаб — вне ее влияния остались по сути дела лишь мусульманские страны и ряд коммунистических, включая Китай. Именно эта глобализация демократических воздействий подводит к правомерному вопросу о том, не рассматриваем ли мы варианты политического развития (модернизации), когда изменения происходят почти синхронно, однако в совершенно разных и трудно сравнимых между собой контекстах с неодинаковыми исходными данными и событийным рядом, а потому сами процессы подчиняются разным закономерностям.

Действительно, нынешние переходы от авторитаризма к демократии, в отличие от демократизаций, начавшихся после второй мировой войны и длившихся вплоть до второй половины 60-х годов, возникли не в связи и не в результате военного поражения каких-либо авторитарных режимов (если, конечно, вынести за скобки вопрос о поражении СССР в холодной войне). Они в целом происходят и в гораздо более благоприятном международном контексте, чем предшествующие волны демократизации [см. Никитченко 1996], в условиях, когда демократия стала своего рода “духом времени” (Zeitgeist). Наконец, исходные характеристики трансформирующихся общественных систем и политических режимов также существенно разнятся — от классического правого авторитаризма и военных хунт в Латинской Америке и Южной Европе до посттоталитарного авторитаризма в СССР и европейских социалистических странах либо такого анклава традиционного тоталитаризма сталинского типа, как в Албании, или “султанизма”, как в Румынии. И, быть может, самое главное: эти демократические переходы в большинстве случаев не позволяют говорить о создании в их финале консолидированных демократий — они часто тормозятся или даже ведут к возрождению авторитарных порядков, подновленных псевдодемократической риторикой (как и происходит на значительной части постсоветского пространства). Так что же это — разрозненные явления, порожденные разными причинами и подчиняющиеся разным закономерностям, или звенья одного глобального процесса?

Таким образом, мы имеем дело с политико-проблемной ситуацией, для научного понимания которой необходимо разрешить ряд теоретико-методологических вопросов, особенно важных для той области сравнительной политологии, которая занимается посткоммунизмом в контексте транзитологии:

1. Есть ли достаточные основания для того, чтобы конкретные и каждый раз индивидуальные случаи переходов от недемократического правления к развитию демократических институтов и практики в разных странах и регионах, включая и Россию, в течение последней четверти века (среди которых много неудачных попыток) причислять к одной демократической волне?

2. Какие факторы в наибольшей мере определяют исход демократизации — структурные, т.е. преимущественно социально-экономические и культурно-ценностные предпосылки и условия, способствующие (препятствующие) становлению и закреплению демократических институтов и норм, или же процедурные, т.е. особенности и последовательность конкретных решений и действий, осуществляемых ограниченным кругом инициаторов и непосредственных политических участников процесса демократизации?

3. Возможен ли теоретико-методологический синтез различных — прежде всего структурного и процедурного — подходов к анализу феноменов современных посттоталитарных и поставторитарных трансформаций?

4. Допустимо ли рассматривать процессы посткоммунистической трансформации (в России и в других новых независимых государствах) в общем теоретико-методологическом контексте поставторитарной демократизации ее нынешнего третьего цикла (возможно, как фазу “длинных волн” кондратьевского типа) или же феномен посткоммунизма своей спецификой выделяется из этого ряда?

Сравнительная методология в политической науке как раз и предполагает выявление элементов сходства и различия — в том числе между разными вариантами поставторитарной трансформации; здесь принципиально то, какие постоянные и какие переменные факторы выделяются в ходе этого сравнения и на каких основаниях. Отвечая на первый поставленный нами вопрос, мы, очевидно, можем отличить, как минимум, следующие постоянные — субъективные и объективные — факторы, действие которых в разной степени прослеживается почти во всех сравниваемых, хотя и во многом разнородных процессах [некоторые из них перечислены в: Markoff 1994]:

— нормативное отношение к демократии как к декларируемому (пусть даже на практике редко во всей полноте реализуемому) идеалу и цели предполагаемых общественных преобразований;

— растущая массовая притягательность (за рядом исключений, в основном в мусульманском мире и коммунистических анклавах) демократических моделей как результат широких культурных влияний прежде всего западного цивилизационного типа и обусловленная этим делегитимизация авторитаризма как модели современного национального развития;

— реальное (хотя и отмеченное известной дискретностью) расширение демократических прав и свобод и не проходящее без важных общественных последствий экспериментирование с демократическими институтами и процедурами;

— четко проявившаяся именно в 80 — 90-е годы экономическая неэффективность авторитаризма, особенно как инструмента общественной модернизации, опровергающая ранее распространенное представление о результативности авторитарной модели модернизации экономики [см. Geddes 1994; Maravall 1997];

— образование такого международного контекста (в т.ч. институционального — то есть поддерживаемого наднациональными, межгосударственными и неправительственными организациями), который специфически благоприятен для стимулирования перехода от авторитаризма к более демократическим формам правления, хотя и не для всех стран в равной мере.

Перечисленные обстоятельства позволяют указать, по крайней мере, на элементы частичного сходства между феноменами современных демократических переходов, пусть и разноосновными и/или развивающимися в неодинаковых общественных и экономических контекстах, но в конечном счете сливающимися в одну демократическую волну. Эти элементы сходства проявляются как в генезисе, так и во внутренней динамике современных переходов от авторитаризма — при том, что их результаты не только ничем не предопределены, но и весьма различны по сущности (моделям) устанавливаемых режимов.

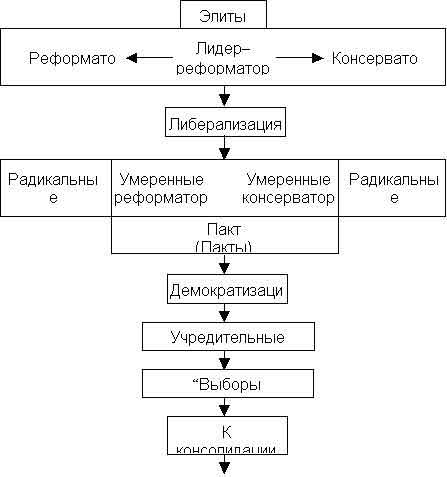

Вне сомнения, переходы от недемократических форм правления, имевшие место в последние десятилетия в Южной Европе, Латинской Америке, Азии, Африке, Восточной и Центральной Европе и на территории бывшего СССР, настолько разнообразны, что их невозможно свести к какой-либо одной модели. Однако в тех случаях (а их все же не слишком много), когда демократизация — прежде всего в южноевропейских и некоторых латиноамериканских и центральноевропейских странах — была более или менее успешной, она подчинялась определенной логике (или последовательности) действий и событий [частично эта логика воспроизведена в: Bova 1991; Харитонова 1996].

Так, в большинстве случаев успешных южноевропейских и латиноамериканских демократизаций авторитарных режимов инициатива шла сверху от части правящей элиты, расколовшейся на реформаторов — сторонников преобразований и консерваторов — противников перемен. Реформы начинались, строго говоря, не с демократизации как таковой, а с предварительной либерализации режима, его своеобразной “декомпрессии” или “расслабления”. В отличие от подлинной и институционально подкрепленной демократизации эта либерализация почти полностью контролировалась верхами и могла быть прервана ими в любой момент.

Заметим, что различение этих двух фаз общего процесса демократизации здесь имеет принципиальный характер. Вот как их характеризует А.Степан. В авторитарных условиях “либерализация” может включать сочетание политических и социальных изменений, таких как ослабление цензуры в СМИ, несколько большую “свободу рук” независимых рабочих организаций, восстановление ряда индивидуальных юридических гарантий (тип habeas corpus), освобождение большинства политических заключенных, возвращение политэмигрантов; не исключены также меры по более справедливому перераспределению доходов и — вероятно, самое важное — терпимость в отношении политической оппозиции. “Демократизация” вбирает в себя либерализацию, но является более широким и специфически политическим понятием, поскольку предусматривает открытую конкуренцию за право контроля над правительством, а это, в свою очередь, предполагает свободные выборы, определяющие состав кабинета. Либерализация по преимуществу модифицирует взаимосвязи государства и гражданского общества. А демократизация в основном меняет взаимоотношения между государством и политическим обществом как таковым. Понятно, что либерализация не обязательно должна выливаться в формы демократизации [Stepan 1989: ix].

Пытаясь более эффективно противостоять консервативным силам режима, реформаторы внутри системы, изначально занимавшие, как правило, центристские или близкие тому позиции, искали поддержку их действиям извне — обращались к силами гражданского общества, оппозиционным движениям и др. Балансируя между охранителями режима и его радикальными противниками, как между Сциллой и Харибдой, реформаторы-центристы на протяжении определенного времени выдерживали политику дозированных реформ. Однако санкционированная ими легализация радикальной оппозиции в качестве нового субъекта политического процесса, а также вызванная этим ответная консолидация консерваторов неизбежно вели к росту общественной напряженности и обострению конфликтов.

В большинстве случаев успешных демократических переходов решение вышеозначенного политического противоречия состояло не в победе одной из противоборствующих сил над другой или другими, а в оформлении особого рода пакта между соперничающими сторонами, устанавливающего “правила игры” на последующих этапах демократизации и определенные гарантии для проигравших (не всегда, впрочем, выполнявшиеся). За этим следовали первые свободные так наз. учредительные выборы, которые приводили к власти по преимуществу не центристскую группу начинавших реформы политиков, а лидеров и представителей радикальной оппозиции. Торжество последних, как правило, не бывало долгим.

Весьма часто, особенно тогда, когда новая демократически избранная власть была вынуждена осуществлять болезненные экономические реформы (причем подобное происходило не только в посткоммунистических странах), негативная массовая общественная реакция на них приводила к власти в ходе следующих демократических выборов — “выборов разочарования” — уже не радикалов, а в основном выходцев из старых правящих сил, которые, однако, вовсе не стремились к чисто реакционной реставрации. Напротив, они, как подлинные термидорианцы, посредством лишь некоторого отступления назад, фактически уравновешивали новую политическую систему. Институционализация демократических процедур, и прежде всего смены политической власти (чередования), закладывала необходимые основы для возможной в последующем консолидации демократии (которая, повторим, отнюдь не является обязательным результатом начатых процессов демократических преобразований, более того, этот итог редко достижим). Иными словами, новая — демократическая — политическая реальность закреплялась каждый раз в особенном, индивидуальном, но неизбежном сплаве с предшествующими — недемократическими — традициями.

Рисунок 1

Рисунок 1

Вышеприведенная схема (см. рис. 1) — вовсе не универсальная модель демократизации. Она всего лишь фиксирует сходство и последовательность некоторых фаз в конкретных случаях успешных демократизаций южноевропейских и латиноамериканских политий.

Для нас же сейчас принципиально важен вопрос: в какой мере эта логика приложима к весьма разнообразным по исходным данным и характеру трансформационным процессам, протекающим в посткоммунистической Центральной и Восточной Европе, России и других бывших советских республиках? Ответить очень непросто — и прежде всего потому, что сегодня в методологическом арсенале исследователей нет, как представляется, интегрированной концепции, которая могла бы описать и объяснить все многообразие новых и разнородных явлений (социальных, экономических, политических, идеологических и психологических), возникших в связи с крахом коммунистических режимов. Вместе с тем социальная и политическая литература последнего десятилетия предложила различные исследовательские подходы к посткоммунизму, вскрывающие его вполне реальные сущностные черты.

С одной стороны, это попытки концептуализации посткоммунизма в рамках транзитологических моделей, авторы которых занимаются выявлением общей логики переходов от авторитаризма к демократии, происходивших в разных странах мира в последние два с лишним десятилетия [Di Palma 1990; Bova 1991; Przeworski 1991; Huntington 1991-92; Schmitter with Karl 1994; O'Donnel 1994; Linz and Stepan 1996; Reisinger 1997 и др.]. С этой точки зрения, горбачевская перестройка, распад СССР и крах коммунизма, последующие преобразования в посткоммунистической России и бывших социалистических странах могут быть поняты как звенья внутренне разнородного, но все же одного глобального процесса — всемирной демократизации.

С другой стороны, получило распространение и совсем иное толкование посткоммунизма — как настолько специфического (по исходным условиям, задачам, действующим политическим субъектам и др.) явления, что нет никаких оснований сравнивать его с поставторитарными демократизациями, характерными для Южной Европы и Латинской Америки [Terry 1993; Bunce 1995]. В этот подход вписывается и трактовка посткоммунизма как “мирной революции” [McFaul 1995; Fish 1995], не сравнимой по глубине и масштабности политических и социоэкономических задач с изменениями по преимуществу только политических режимов при переходах от правого авторитаризма к демократии.

Современный посткоммунизм и в самом деле многомерен (заметим, что на это обстоятельство справедливо обращает внимание М.Макфол, хотя мы не можем согласиться с некоторыми его выводами, прежде всего пониманием постсоветской трансформации как “мирной революции”). Именно поэтому разные его стороны могут быть концептуализированы в разнообразных теоретических моделях, интерпретирующих посткоммунизм и как демократизацию авторитарного политического режима, и как трансформацию политической системы с сохранением многих традиционных черт, и как переход от командной экономики к рыночной, и как составной элемент глобальной демократической волны, и как распад последней в мире империи либо национальное самоопределение со становлением новых государственности и национальной идентичности. Возможны и другие теоретические описания. В отдельных своих измерениях посткоммунизм одновременно принадлежит разным, хотя и взаимопересекающимся, типам и модификациям явлений и процессов. Время для создания интегрированной теории посткоммунизма, по всей видимости, еще не пришло, пусть даже потому, что само посткоммунистическое развитие продолжается и не получило сколь-нибудь завершенных, выкристаллизовавшихся форм. Эта содержательная неопределенность отражена и в самом термине “посткоммунизм”, который воспринимается как негативный по смыслу.

Видимо, в многообразии феномена посткоммунизма, поддающегося концептуализации в разных теоретических парадигмах, как раз и состоит причина распространенного в западной литературе мнения о неправомерности каких-либо аналогий между посткоммунизмом и признанными “классическими” поставторитарными демократизациями в Южной Европе и Латинской Америке. Спору нет, противники уподобления демократизации и посткоммунизма совершенно правы, когда фиксируют очевидные особенности посткоммунистических трансформаций: двойную задачу политической демократизации и перехода к рыночной экономике; необходимость демонтажа значительной части устаревающих производственных мощностей ради модернизации и реструктуризации других; отсутствие, в большинстве случаев, первоначального пакта между реформаторами и консерваторами; возникновение этнонационалистической (т.е. сущностно недемократической) реакции на коммунистический коллапс; зачаточный характер гражданского общества при аморфности связей между его изолированными протоэлементами и государством и др. Этот реестр посткоммунистических отличий от традиционного поставторитаризма легко может быть продолжен.

Отсюда, однако, вовсе не следует, что основывающиеся на анализе поставторитарных демократизаций транзитологические концепции предлагают только одну описанную выше модель перехода к демократии — через пакт между реформаторами и консерваторами в расколотой политической элите (наподобие хрестоматийного “пакта Монклоа”). В действительности, это лишь один из возможных и эмпирически редко встречающийся вариант, хотя во многих отношениях он наиболее оптимален с точки зрения эффективности и темпа демократического перехода. Заметим, что в других вариантах демократических переходов (посредством постепенных реформ, осуществляемых группой реформаторов в элите, прямого навязывания демократических реформ силовыми методами сверху или путем революционных действий снизу и др.) шансов на стабильный переход, а затем и на консолидацию демократии оказывается гораздо меньше.

При этом и переход к демократии через пакт, и другие распространенные модели общественных трансформаций все же не обобщают реального многообразия сложных и многомерных процессов, которые относятся к современной демократической волне. Вместе с тем сравнение различных вариантов перехода от авторитаризма вовсе и не должно претендовать на конструирование одной общеприменимой парадигмы демократизации. Научная цель, очевидно, состоит в другом — в выявлении связи и последовательности некоторых фаз в определенном классе реальных общественных процессов. Именно такой подход позволяет обнаружить некоторые характерные закономерности наиболее эффективных и успешных переходов к демократии. Причем par excellence такие закономерности свойственны отнюдь не всем вариантам перехода от недемократических форм правления, но лишь наиболее успешным.

Вышесказанное, как представляется, позволяет указать на то, что слишком расширительное использование понятия демократизации применительно ко всем разновидностям общественных трансформаций, так или иначе вписывающихся либо связанных с современной демократической волной, вряд ли всегда оправдано, особенно если иметь в виду реальную многомерность, разновекторное движение и неодинаковые практические результаты этих процессов. С нашей точки зрения, более широкое в содержательном и более нейтральное в оценочном плане понятие “демократического транзита (перехода)” — в отличие от “перехода к демократии”, фактически постулирующего редко встречающийся в чистом виде итог процесса, — лучше отражает разнообразие обстоятельств, особенностей и многовариантность конечных форм рассматриваемых нами общественных трансформаций [см. Мельвиль 1997, 1997а].

Иными словами, демократические транзиты как таковые не означают гарантированного перехода к демократии и уж тем более ее консолидацию. Так мы обозначаем полиморфные процессы перехода от одного общественного и политического состояния к другому, причем, как уже подчеркивалось выше, в качестве конечного пункта вовсе не обязательно (и даже редко) выступает демократия. Однако такие процессы (по крайней мере, в определенной их части) характеризуются влиянием выделенных выше общих — и в этом смысле универсальных — факторов: нормативное отношение к демократии и массовая притягательность демократических идеалов, экономическая неэффективность и делегитимизация авторитаризма, экспериментирование на практике с демократическими институтами и процедурами, благоприятная для демократизации международная среда и др. Именно это и позволяет рассматривать многообразные по своему характеру и результатам демократические транзиты как составные элементы нынешней глобальной (хотя и сущностно весьма разнородной) демократической волны.

Структурный vs. процедурный подходы к демократическим транзитам

Приведенная нами выше генерализация субъективных и объективных факторов, позволивших объединить в категорию демократических транзитов различные по своему характеру и результатам общественные трансформации, протекающие в русле современной демократической волны, не может, однако, объяснить эти различия. В самом деле, почему в одних странах демократизация начинается раньше и проходит успешнее, чем в других? Почему одни политии сами предпринимают постепенную демократизацию недемократического режима, а другие сопротивляются ей вплоть до распада режима? В современной сравнительной политологии четко прослеживаются два различных подхода к этим вопросам. В построении общих моделей, или идеальных типов, генезиса демократии одни авторы сделали упор на структурные факторы (прежде всего на государство- и нациеобразующие, социально-экономические и культурно-ценностные условия и предпосылки демократии), а другие — на факторы процедурные (особенно на выбор и последовательность конкретных решений и действий тех политических акторов, от которых зависит процесс демократизации).

Так, представители первого — структурного — подхода [Lipset 1959; Almond and Verba 1963; Rustow 1970; Almond and Verba 1980; Inglehart 1988; Pye 1990; Lipset 1996 и др.] выявляют (в разных сочетаниях) основные корреляции между некоторыми социально-экономическими и культурно-ценностными переменными и вероятностью установления и сохранения демократических режимов в различных странах. Такие корреляции понимаются именно как структурные — то есть обусловленные влиянием тех или иных объективных общественных структур, а не субъективными намерениями и действиями участников политического процесса — предпосылки и условия демократизации и демократии.

Эти авторы, если свести их концепции в некую обобщенную модель, выделяют три основных типа структурных предпосылок демократии: во-первых, обретение национального единства и соответствующей идентичности; во-вторых, достижение довольно высокого уровня экономического развития; и в-третьих, массовое распространение таких культурных норм и ценностей, которые предполагают признание демократических принципов, доверие к основным политическим институтам, межличностное доверие, чувство гражданственности и др.

Первое структурное условие практически не вызывает сомнений — история свидетельствует, что проблема национального единства и идентичности действительно решается до начала процесса демократизации. В противном случае она может превратиться (чаще всего так и бывает) в серьезное препятствие на пути демократических преобразований. Понятно, почему Д.Растоу называет национальное единство “единственным предварительным условием демократии”, имея в виду, что границы государства должны быть устойчивыми, состав его жителей — постоянен, а у подавляющего числа граждан потенциальной демократии не должно быть сомнений в том, к какой именно политии они принадлежат, иными словами, национальное единство признается как бы на бессознательном уровне [Rustow 1970]. Острые этнонациональные разногласия, ведущие к различным формам национализма и подъему националистических движений, действительно не позволяют достичь демократии в данных общественных условиях.

Впрочем, даже в некоторых развитых демократических государствах все же сохраняются нерешенные национальные проблемы — например, Басконии для Испании, Корсики для Франции, Квебека для Канады, Северной Ирландии для Великобритании и др. Однако в большинстве случаев они либо локализованы и не ставят под угрозу территориальную целостность государства и общенациональную идентичность, либо для их решения оппоненты стремятся не прибегать к насилию, а опираться на демократические институты и методы снятия конфликтов (например, на референдум). Но и в таких обстоятельствах национализм, особенно в его острых формах, порождаемый недорешенностью проблем национального и территориального единства и идентичности, несовместим с демократией. В первую очередь это относится к только начинающим демократизацию странам, в которых данный процесс может не просто застопориться, но и быть кардинально деформирован в силу несочетающегося с демократией систематического притеснения каких-либо этнических групп или даже построения, пусть под прикрытием демократической риторики, этнократических государств (тенденции такого рода довольно четко прослеживаются на определенных участках постсоветского пространства).

Именно проблема совместимости демократии с глубокими внутренними противоречиями в неоднородных (прежде всего этнически) обществах оказалась в основе выдвинутой А.Лейпхартом концепции “сообщественной демократии” [см. Lijphart 1977]. По логике данной концепции, различные элиты, репрезентирующие эти противоречия и агрегирующие интересы сторон-участниц конфликта, в целях достижения демократического согласия и закрепления институтов демократии должны ориентироваться не на конфликт, а на сотрудничество. Однако эта концепция, как и предлагаемые в ее рамках технологии достижения демократического согласия в качестве посылки опираются фактически на то же самое условие — сохранение единства страны и общей идентичности в сознании элит. Поэтому концепция “сообщественной демократии” отнюдь не опровергает указанную исходную посылку структурного подхода к демократии и демократизации.

В самое последнее время к этому типу корреляций — и с достаточными основаниями — стали более настойчиво относить и то обстоятельство, что демократия возможна лишь там, где существует эффективное государство. На этот фактор вновь обратили внимание прежде всего исследователи демократических переходов [ см., напр. Linz and Stepan 1996]. Новый акцент на сильной и эффективной государственности в качестве предпосылки демократии объясняется в том числе и реально проявившимися разнообразными ситуациями, когда распад традиционных (= авторитарных и посттоталитарных) государственных структур в процессе демократического транзита не приводил к формированию новых и результативных институтов государства, пользующихся демократической легитимностью. Так случилось не только в России, но и на большей части постсоветского пространства.

Второй тип корреляции — между демократией и уровнем социально-экономической модернизации общества — сегодня вызывает уже гораздо больше сомнений, чем несколько десятилетий назад, когда сторонники структурного подхода к демократизации сформулировали зависимость между благосостоянием нации и вероятностью того, что она станет демократией [Lipset 1959: 75]. Сомнения эти в теоретическом плане были выражены еще Д.Растоу, но теперь опираются на более обширный фактический материал.

В теории поставлен неслучайный вопрос: правомерно ли вообще трактовать демократию в духе экономического детерминизма — как прямое следствие определенных социально-экономических условий? Для демократии важны не экономическое развитие и достижение благосостояния как таковые, а создание в их результате предпосылок формирования массового среднего класса в качестве ее социальной базы [Moore 1966: 418]. Впрочем, история (вспомним хотя бы о веймарской республике) свидетельствует: и это не гарантирует демократию.

Не вписываются в такое понимание генезиса демократии и определенные факты. Известны недемократические режимы с высоким уровнем экономического развития (к примеру, Сингапур или некоторые государства Персидского залива). Между тем Индия, страна со вполне устойчивыми демократическими порядками, продолжает оставаться одной из беднейших и наименее развитых. Эмпирические исследования последнего времени [Przeworski and Limongi 1997; Maravall 1997] показывают, что прямой зависимости между демократизацией и уровнем экономического развития нет. Демократизация не является непосредственным продуктом экономической модернизации и может быть начата и в экономически неразвитых обществах, хотя более высокая стадия развития дает больше шансов для сохранения демократии.

Наконец, тезис о взаимообусловленности демократии и уровня модернизации, поскольку из него фактически следует, что усилия по демократизации обществ без некоего “должного” развития обречены на неудачу, в определенном смысле обезоруживает тех, кто не хотел бы пассивно ждать результатов “объективной” общественной эволюции. Это значительно сужает список стран, которые могли бы рассчитывать на успешную демократизацию в обстоятельствах современной демократической волны.

К числу структурных предпосылок описываемого идеального типа процесса демократизации относят и наличие в обществе культурных условий, прежде всего распространенности тех ценностей и установок, которые ассоциируются с гражданской культурой (“civic culture”) [Almond and Verba 1963; Inglehart 1977; Almond and Verba 1980 и др.]. Речь идет об уже упоминавшихся выше межличностном доверии, поддержке демократических институтов, признании индивидуальных прав и свобод, политической терпимости, чувстве индивидуальной политической “эффективности”, политическом участии, а также о некоторых, по преимуществу протестантских (и отчасти католических), религиозных традициях.

Так, по словам Р.Даля, “возникновение и живучесть демократического правления среди группы людей определенным образом зависит от их убеждений” [Dahl 1989: 30]. Р.Инглхарт выражается еще более определенно: “Эволюция и выживаемость массовой демократии предполагают появление некоторых поддерживающих ее привычек и ориентаций среди широкой общественности” [Inglehart 1988: 1204]. У.Мишлер и Р.Роуз так резюмируют подобную позицию: определяющей характеристикой демократических режимов является то, что их существование зависит от наличия в обществе широкой ценностной поддержки [Mishler and Rose 1996].

Действительно, современная демократия рождалась прежде всего в протестантских странах, и ее распространение в католическом мире было непростым делом. По-видимому, еще предстоит убедительно продемонстрировать, что демократия в ее современном понимании может прочно укорениться и на православном, мусульманском, конфуцианском и иных культурно-цивилизационных субстратах1. Не вызывает сомнения и то, что нормы и ценности плюрализма, терпимости, доверия, признания демократических прав и свобод — наряду, как уже отмечалось, с довольно высоким уровнем экономического развития и благосостояния — создают благоприятный для демократии общественный климат. Именно в этом смысле действительно существуют корреляции между демократией, с одной стороны, и политической культурой — с другой, верно подмеченные сторонниками структурного подхода.

Иное дело, что наличие таких корреляций — совсем не то же самое, что предварительные структурные условия, без которых было бы невозможно начинать процесс демократического перехода. Во-первых, установленные корреляции указывают не на обязательные предпосылки, а лишь на факторы, благоприятствующие демократизации либо затрудняющие ее. Во-вторых, то, что некоторые авторы считают предпосылками и условиями демократии, в реальности может оказаться (и часто оказывается) результатами и предпосылками самого процесса демократизации: по выражению С.Фиша, “демократия нередко сама создает демократов, а не наоборот” [Fish 1995: 79].

В частности, сама практика демократических транзитов описываемой нами “третьей волны” продемонстрировала, что обвалы недемократических режимов и попытки строительства новых (как правило, заимствованных) демократических институтов напрямую не связаны и тем более не предполагают в обязательном порядке наличия и массового распространения в переходном обществе каких-либо специфически демократических ценностей и ориентаций. Современные демократические транзиты (т.е. те, которые прослеживаются с середины 70-х годов) носят по преимуществу эндогенный характер и являются скорее результатом определенных решений и выбора политической тактики и стратегии ключевыми — их, как правило, не бывает слишком много — политическими акторами, хотя общество в целом, разумеется, создает определенный контекст для этого процесса.

По сути дела, именно такого рода сомнения относительно универсальности и обоснованности модели с некими едиными социокультурными предпосылками демократии привели к созданию в современной транзитологии иного методологического подхода к проблемам ее зарождения, в фокусе которого оказались эндогенные факторы демократизации и демократии — те или иные конкретные процессы, процедуры и политические решения, осуществляемые самими агентами демократизации [O'Donnel and Schmitter 1986; Linz 1990; Di Palma 1990; Przeworski 1991; Schmitter with Karl 1994; Karl and Schmitter 1994]. С этой точки зрения, последовательность и взаимообусловленность определенных политических решений и действий, выбор тактики теми акторами, которые инициируют и осуществляют демократизацию, важнее для ее исхода, нежели существующие (или отсутствующие) к нужному моменту предпосылки демократии. Главное в данном подходе — взаимодействие конкурирующих элит, сознательный выбор ими в процессе политического торга каких-либо организационных форм и институтов нового политического устройства.

Сторонники процедурного подхода (его иногда называют еще “волюнтаристским”) исходят из посылки о том, что никакие “объективные” социальные, экономические, культурные и иные факторы не в состоянии ни объяснить, ни предсказать, кто конкретно, какие политические силы и акторы в определенной ситуации будут отстаивать недемократический статус-кво или бороться за его ниспровержение [O'Donnel and Schmitter 1986]. Они считают, что действия политических акторов, инициирующих и осуществляющих демократический транзит, не предопределены даже их “объективным” положением в общественной структуре. Напротив, их “субъективный” выбор сам творит новые политические возможности.

В этой второй концептуальной модели есть особый резон именно применительно к нынешней демократической волне, отличающейся крайним разнообразием отправных точек, политических траекторий, стратегий и повесток преобразований (например, вариантов демократических транзитов от Парагвая и Гондураса до Польши и Румынии). Но так ли эти два подхода — структурный и процедурный — исключают друг друга, как принято думать? (Заметим, кстати, что и сами сторонники каждого из данных подходов не склонны к их абсолютизации — они признают, как правило, роль и влияние определяющих их факторов, а различаются по сути дела прежде всего трактовкой того, какие из них являются первичными и решающими.)

По нашему мнению, между структурным и процедурным методологическими подходами действительно нет непреодолимого противоречия. Более того, они взаимодополнимы, ибо фактически делают упор на разные стороны одной группы явлений, которую мы выше определили как демократические транзиты. Теоретически ничто, по крайней мере a priori, не препятствует синтезированию двух методологий, одна из которых обращает внимание на структурные факторы (даже с учетом сомнений в отношении их универсальности), а другая — на процедурные.

Об этой принципиальной возможности говорят и Дж.Мэхони и Р.Снайдер: “Критерии для интегрированного подхода к анализу изменений режимов содержат компоненты волюнтаристского и структурного подходов: он должен опираться на методологические и теоретические элементы того и другого. Интегрированные подходы отличаются тем, что они включают оценку субъективных действий акторов и объективных условий в качестве первичных причинных переменных; анализ ближайших и отдаленных факторов; методологически важный учет специфических и общих причин изменений режимов; а также многоуровневые объяснения, которые сочетают микро— и макроуровни анализа” [Mahoney and Snyder 1995: 9].

Говоря о принципиальной возможности теоретического синтеза структурного и процедурного подходов к изучению становления демократии, нельзя не обратить внимание и на попытки преодоления их методологической односторонности и выработки более многомерных моделей, учитывающих последний опыт структурирования новой социально-политической реальности. Такого рода поиски идут сегодня в разных направлениях — например, в рамках неоинституционального анализа роли возникающих в ходе демократического транзита институтов [O'Neil 1996]. Другие авторы пытаются выявить, насколько характер и структуры старого режима воздействуют на динамику и результаты демократического транзита — в частности, каким образом авторитарные лидеры задают правила участия в обновленческом политическом процессе, которые сказываются и на фазе распада режима; как тип уходящего режима и структуры старых элит влияют на возникновение, особенности действия оппозиции, на вероятность достижения пактов и др. [Bratton and Van De Walle 1994; Easter 1997].

И тем не менее нужно признать, что на сегодняшний день даже предварительное концептуальное обобщение этих двух методологических подходов остается для транзитологии сущностно нерешенной задачей. Между тем такой синтез важен и для выработки интегрированной теории современного посткоммунизма, о чем говорилось выше. Выявление общего и особенного в различных типах демократических транзитов (в т.ч. в России) может способствовать поиску ответов на этот теоретический вызов.

“Воронка причинности” как исследовательская модель для теоретико-методологического синтеза

Если исходить из разделяемой нами идеи о принципиальной теоретико-методологической взаимодополнимости структурного и процедурного подходов, в качестве отправной точки размышления представляется особенно продуктивной мысль С.Ларсена о том, что условия первоначального пакта задают своего рода “потолок”, т.е. предел осуществляемым реформам [Larsen 1997]. В развитие этой идеи можно добавить, что “потолок” реформ определяется как результат ограничений, проистекающих не только из условий заключенного пакта, но и всех предшествующих традиций и исторического, в т.ч. экономического и культурного, контекста.

Сторонники процедурной методологии, безусловно, правы в том, что конкретные решения и действия политических акторов во многих ключевых аспектах определяют ход демократического транзита и связанных с ним общественных преобразований. Акторы сами выбирают свои действия, стратегию и тактику, тем самым намечая специфику устанавливаемых процедур и институтов. Однако в развитии транзита акторы осуществляют выбор политических институтов и действий в обстоятельствах, которые созданы не ими самими и являются внешними по отношению к самому выбору. Именно на это справедливо обращают внимание сторонники структурного подхода.

Иными словами, этот выбор не полностью произволен и лишен предварительных посылок, как мог бы быть выбор в условиях общественной tabula rasa, на которой можно воплотить любой политический проект. Данный выбор определяют не только сами процедуры, т.е. конкретные политические действия, — он зависит и от структурных факторов, прежде всего причинно обусловленных культурными традициями и широким общественно-экономическим контекстом. В самом деле, начинать строить демократию можно, не дожидаясь, пока созреют подходящие, благоприятные для нее условия, однако в конечном счете исход конкретного демократического транзита и перспективы консолидации демократии зависят и от структурных факторов.

Демократия как институционализированная неопределенность [Przeworski 1991] все же предполагает выбор между вариантами, которые сами в значительной степени определены. В самом деле, именно структурные — государство- и нациеобразующие, социально-экономические и культурно-ценностные — факторы определяют содержательное наполнение выбираемых формальных процедур и институтов (и объясняют, например, почему в одних случаях выборы становятся важнейшим институтом консолидируемой демократии, а в других — используются новой олигархией в качестве механизма самосохранения).

Итак, мы исходим из предположения (на наш взгляд, вполне обоснованного), что теоретико-методологический синтез структурного и процедурного подходов к демократическим транзитам не только принципиально возможен, но и желателен, поскольку позволил бы учесть в анализе более широкую совокупность факторов и переменных и построить более многомерные модели изучаемых процессов. Мы также считаем, что в поиске возможных путей хотя бы к первичному синтезу такого рода небесполезным может оказаться специфическая методология анализа, впервые использованная в классической работе 1960 г. Д.Кэмпбелла и его коллег “Американский избиратель” и названная ими “воронкой причинности” ( funnel of causality )2.

Д.Кэмпбелл и его соавторы так определяют эту аналитическую методологию: “Представим себе последовательность событий, как бы находящихся внутри воронки причинности <...> Представим себе, что ось воронки — это временное измерение. События понимаются таким образом, как если бы они следовали одно за другим в сходящейся последовательности причинных цепей, двигаясь от широкой части конуса к его сужению. Форма воронки является логическим результатом избранной для объяснения задачи. Большинство сложных событий в воронке является результатом многочисленных предшествующих причин. Каждое из таких событий, в свою очередь, влияет на многочисленные последствия, однако наш фокус внимания сужается по мере того, как мы приближаемся к переменной зависимого поведения. Мы постепенно исключаем те последствия, которые перестают оказывать влияние на политическое действие. Поскольку мы вынуждены рассматривать все частичные причины как существенные в каждый отдельный момент, то имеющих для нас значение последствий намного меньше, чем их причин. Результатом является эффект конвергенции, схождения в одной точке” [Campbell, Converse, Miller and Stokes 1960: 24]. Заметим, что данная методология показала свою продуктивность в исследованиях электорального поведения, но ее эвристический потенциал гораздо больше, как это автор попытается показать ниже.

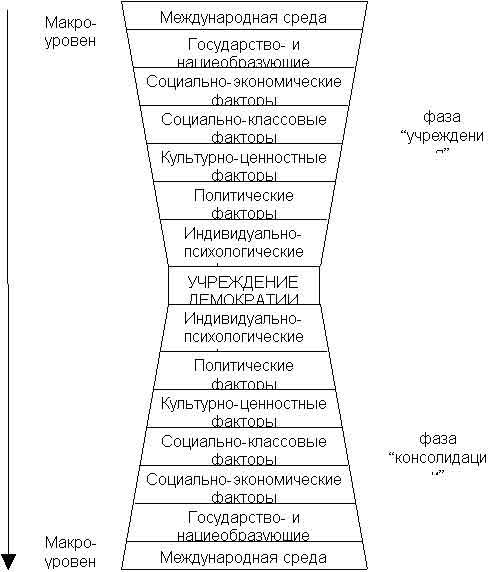

Использование методологии “воронки причинности” применительно к интересующей нас проблеме предполагало бы осуществление многофакторного анализа демократического транзита, последовательно сужающего фокус внимания от макро- до микроуровней (примерно об этом говорят Мэхони и Снайдер). В соответствии с этой методологической схемой факторы, влияющие на ход демократического транзита — от первичной либерализации режима вплоть до учреждения новых демократических институтов и процедур, — могли бы быть проанализированы на следующих семи условных уровнях переменных (от наиболее широкого макроуровня до максимально суженного микроуровня):

1. Внешняя международная среда (мировая экономическая ситуация, политико-стратегические условия и отношения, межгосударственные и международные неправительственные взаимосвязи, “дух времени”, или Zeitgeist), и др.

2. Государство- и нациеобразующие факторы (единые территория и государство, чувство национальной идентичности и т.п.) — в качестве условия и предпосылки самого движения к демократии.

3. Общий социально-экономический уровень развития и модернизации, или степень “осовременивания”, общества.

4. Социально-классовые процессы и условия (степень дифференциации и развития социальной структуры, взаимоотношения между классами и “несущими” социальными конструкциями общества).

5. Социокультурные и ценностные факторы, т.е. доминирующие в обществе культурно-политические ценности и ориентации.

6. Политические факторы и процессы (взаимодействие партий, общественно-политических движений и групп интересов, в т.ч. организованных, с новыми политическими институтами, согласие этих политических субъектов с продемократическими процедурами, выбор ими стратегий и тактик).

7. Индивидуальные, или личностные, политико-психологические факторы (конкретные действия и волевые решения ключевых политических акторов, а также их “харизматичность”).

В процессе анализа исследование факторов, влияющих на ход демократического транзита, с постепенным продвижением от переменных макроуровня к переменным микроуровня следовало бы осуществлять соответственно определенной методологической логике: “спуск” на каждый последующий уровень анализа предполагает, что объяснительный потенциал факторов предшествующего уровня уже исчерпан. Собственно говоря, в этом сужении фокуса анализа и заключается сама идея методологической “воронки причинности”. При этом перемещение с макро- на микроуровень как раз и предполагало бы постепенный переход от преимущественно структурного к преимущественно процедурному анализу. Таким образом, оба подхода могли бы быть синтезированы в рамках одной общей методологической модели, которая в конечном счете вывела бы анализ на многофакторную интерпретацию того, как и почему происходит (или не происходит) учреждение новой демократии.

Заметим, что это, разумеется, не исключает возможности (и даже эвристической эффективности) специального изучения какого-либо из указанных выше уровней в отдельности. Однако обобщенный, интегрированный анализ предпосылок, условий, контекста и обстоятельств демократического транзита и его исхода, как представляется, предполагает все же теоретико-методологический синтез на всех семи уровнях в совокупности. Только тогда можно было бы рассчитывать на более или менее целостное и систематизированное описание искомого ключевого события демократического транзита — самого учреждения демократического политического режима и соответствующих институтов и процедур.

Является ли методология, названная “воронкой причинности”, наиболее оптимальной в качестве первого этапа исследования на пути к созданию общей теории демократического транзита? Во-первых, идеальных методологий вообще не существует. Во-вторых, высказываемая по ее поводу критика не во всем убедительна. Например, Мэхони и Снайдер считают, что она фактически изолирует акторов и структурные факторы друг от друга. С нашей точки зрения, это как раз не так: снижение с макро- на микроуровень исследования показывает, что акторы, выбирающие процедуры, не свободны, не самостоятельны от влияния “внешних” структур. Поэтому, с некоторыми уточнениями, применение данной методологии представляется оправданным, во всяком случае на первых фазах исследования.

Конечно, возникает и такой вопрос: будет ли систематизированное описание факторов по многомерной методике теоретическим объяснением, адекватным сложности самого явления. Строго говоря — нет. Предлагаемое нами использование методологии “воронки причинности” не может заменить других научных поисков для разработки интегрированной теории демократического транзита. И даже критика любого опыта адаптации данной методологии к нуждам транзитологии будет вкладом в ее дальнейшее совершенствование. Вместе с тем, вряд ли кто возьмется всерьез оспорить то, что структуризация и систематизация факторов, которые определяют ход демократического транзита, — все же обязательный пункт, предваряющий попытки построения общей теории.

Важно особо подчеркнуть, что предложенная методологическая модель есть лишь один из возможных путей к поиску объяснений “тайны” — феномена учреждения демократии как такового, но никак не сами эти объяснения. Это, строго говоря, потенциальные методологические контуры исследования, конкретное содержательное наполнение которого — применительно к каждому специфическому случаю — может быть различным.

Наконец, есть еще одно значимое дополнительное обстоятельство, которое нельзя не принять во внимание при отработке многофакторной методологии анализа демократических транзитов. Дело в том, что практика транзитов “третьей волны” убедительно продемонстрировала, что само по себе установление формально демократических институтов и процедур вовсе не гарантирует собственно демократический результат самого процесса перехода. Именно поэтому в транзитологии и закрепилось важнейшее аналитическое различение двух основных фаз в демократическом транзите — фазы учреждения демократии и фазы ее консолидации.

Показательно и другое: если сам процесс учреждения демократических институтов и процедур проанализирован транзитологами довольно полно и соответствующим образом концептуализирован в различных — прежде всего структурных и процедурных — моделях, то консолидация демократии во многом остается нераскрытой проблемой (в т.ч. по очевидной и уже отмеченной нами не раз причине — консолидация демократии на деле представляет собой весьма редко встречающийся исход демократического транзита). Видимо, отчасти по этой причине в современной транзитологии постепенно складывается представление о том, что консолидация демократии выходит за рамки внутриполитических процессов и определяется разными типами факторов, и ее анализ, соответственно, должен предполагать разные уровни.

А.Пшеворски, например, обращает внимание на сочетание политических и экономических факторов: “Демократия становится консолидированной, — пишет он, — когда в данных политических и экономических условиях определенная система институтов становится единственно возможной (the only game in town)” [Przeworski 1991: 26]. Х.Линц и А.Степан, в свою очередь, выделяют следующие сферы, в которых консолидированная демократия получает поддержку и воплощение: 1) гражданское общество (взаимодействие государства с независимыми общественными группами и объединениями); 2) политическое общество (демократические процедуры и институты); 3) правовое государство; 4) эффективный государственный аппарат (бюрократия, которую может использовать в своих целях новая демократическая власть); и 5) экономическое общество (т.е. система социальных институтов и норм, выступающих посредниками между государством и рынком) [Linz and Stepan 1996].

По нашему мнению, при анализе процесса консолидации демократии (равно как и препятствующих этому факторов и обстоятельств) также могла бы быть полезна модифицированная методология “воронки причинности”. Но, по всей видимости, применительно к такого рода исследовательской задаче попытка синтеза структурного и процедурного подходов, о которой мы говорили выше, предполагала бы уже обратное движение в аналитике — то есть от микро- к макрофакторам. Можно с некоторой долей уверенности утверждать, что здесь логика анализа отражает логику реального процесса консолидации демократии. (И этот тезис мы намереваемся развивать в наших дальнейших исследованиях.) Предлагаемое изменение вектора анализа от переменных факторов низшего уровня к переменным факторам высшего уровня обусловлено, на наш взгляд, самой демократической консолидацией, представляющей собой многоуровневый процесс восхождения от процедурных индивидуальных действий к организованным политическим взаимодействиям, формированию социально-классовых факторов и далее — структурных обстоятельств социоэкономического и культурно-ценностного контекста, государственнических и нациеобразующих факторов и, наконец, появлению позитивно влияющей внешней среды.

Иными словами, консолидация демократии, если и становится реальностью, то в процессе намного более сложном и позднем, чем формальное учреждение (инаугурация) демократических институтов и процедур. Потому и ее анализ логичнее проводить в обратном направлении по отношению к анализу процесса учреждения демократии — в постепенном движении от процедурных к структурным факторам. Соответственно, при исследовании (или моделировании) процесса консолидации демократии с использованием методологической модели, предполагающей интеграцию структурного и процедурного подходов, “воронка причинности” оказывается как бы перевернутой, что и отражено в описываемой нами исследовательской логике.

Анализ продвижения к консолидации демократии начинается с уровня индивидуальных решений и действий, осмысления которых, однако, совершенно недостаточно для объяснения этого процесса и стоящих на его пути препятствий. Поэтому на следующем исследовательском этапе мы должны перейти на более широкий объяснительный уровень политических факторов и процессов и сосредоточить свое внимание на изучении взаимодействий политических партий, общественных движений и организованных групп с новыми учрежденными политическими институтами, а также особенностей выбора и реализации политических стратегий и тактик. Однако уровень политических взаимодействий (даже в тех случаях, когда формальные институты и процедуры демократии получают адекватное содержательное наполнение) сам по себе, т.е. не подкрепленный факторами более широкого порядка, явно не удовлетворяет потребностям демократической консолидации. Прочность демократической политии, в свою очередь, опирается на совокупность более широких социально-классовых факторов (таких, например, как наличие в обществе более или менее массового среднего класса, уровень социальной конфликтности и др.). Вводя последовательно в рассмотрение эти факторы и обстоятельства, мы тем самым начинаем осуществлять переход от преимущественно процедурных к структурным аспектам анализируемого процесса.

Но и этого аналитического среза недостаточно для того, чтобы можно было обоснованно судить о степени реальной консолидации демократии — необходим переход на еще более широкий уровень структурных факторов, что означает выход на общий социально-экономический и социокультурный контекст (оценки социоэкономического развития и распространенности присущих демократии культурно-ценностных ориентаций). Немаловажным условием и предпосылкой любой демократии (и тем более консолидированной) является наличие самого государства, причем эффективного, и национальной идентичности. И, наконец, дополнительным фактором устойчивости консолидированной демократии выступает внешняя среда, создающая для нее в идеале благоприятный (либо, напротив, неблагоприятный, угрожающий) международный контекст.

В обобщенном виде теоретико-методологическая модель анализа структурных и процедурных факторов, влияющих на ход демократического транзита, могла бы быть представлена с использованием двух разнонаправленных “воронок причинности” следующей схемой:

Рисунок 2. Эскиз методологии исследования демократического транзита в России

Рисунок 2. Эскиз методологии исследования демократического транзита в России

Предложенная выше (и отнюдь не единственно возможная) методологическая схема интеграции структурного и процедурного подходов к проблеме демократического транзита с использованием частично модифицированной методологии “воронки причинности”, как нам представляется, применима для рассмотрения конкретных случаев трансформационных и переходных процессов, в т.ч. и в России. Но прежде чем приступать к методологическому эскизу многофакторного подхода к анализу специфики демократического транзита в нашей стране, следовало бы оценить те некоторые — и лишь частичные — аналогии, наблюдающиеся между ним и “классическими” вариантами переходов от авторитаризма. При всех кардинальных различиях между российской посткоммунистической трансформацией и успешными южноевропейскими и латиноамериканскими переходами от правого авторитаризма к демократии она (по крайней мере, на начальных этапах) последовательно подчинялась некоторым константам процедурной модели перехода к демократии, что можно проследить по различным фазам горбачевской перестройки.

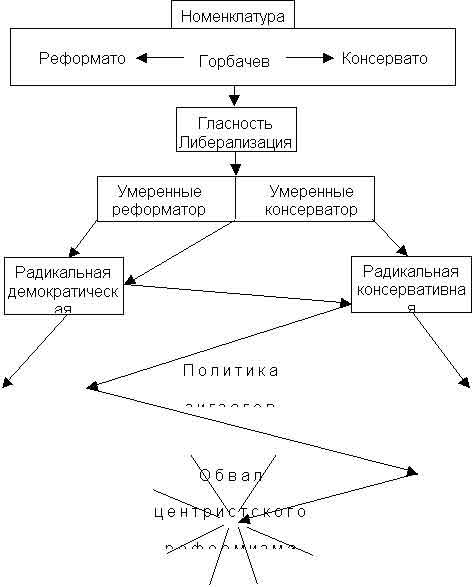

В рассуждениях на эту тему (с общей ссылкой на то, что в политике аналогии работают плохо) часто подчеркивается: приход М.Горбачева к власти не был результатом раскола политической и хозяйственной элит, и он начинал реформы чисто советским аппаратным способом, т.е. сверху вниз. Однако даже если свой путь к власти Горбачев и проделал в номенклатурной традиции, именно его реформаторские действия вызвали последующее углубление уже четко обозначившегося раскола советской элиты на консерваторов и реформаторов.

В самом деле, инициатива сначала либерализации, а затем и частичной демократизации режима пришла, как и значится в идеалтипической модели демократического транзита, сверху — от лидера-реформатора. Центрист Горбачев, склонный к постепенным и эволюционным методам в рамках системы, для укрепления своих позиций в противоборстве с фундаменталистами, как и многие другие лидеры-реформаторы, обратился за поддержкой к оппозиционным продемократическим силам вне ядра режима, одновременно стараясь не потерять контроль над ситуацией и стравливая радикалов с консерваторами. Легализация, а немного погодя и институционализация радикальной демократической и реформаторской оппозиции (прежде всего в виде движения “Демократическая Россия” и Межрегиональной группы депутатов Верховного Совета СССР) вызвали ответную реакцию консерваторов, которые сомкнули свои ряды и тоже институционализировались в рамках депутатской фракции ВС (затем — всесоюзного политического движения “Союз”) и Компартии РСФСР.

В течение определенного времени Горбачеву удавалось балансировать между теми и другими, постоянно играя на их конфликте и противостоянии и проводя политику зигзагов. Однако разрыв между двумя политическими полюсами, приобретающими собственную инерцию и логику развития, постоянно увеличивался. В результате политический центризм как метод “мягкого” реформирования советской политии закончился провалом. На неудачную попытку консервативного переворота ради спасения системы радикальные демократы ответили своим успешным контрпереворотом.

Рисунок 3

Рисунок 3

Вместе с тем, несмотря на целый ряд аналогий, по многим параметрам российский демократический транзит стоит особняком по отношению не только к “классическим” южноевропейским и латиноамериканским переходам от авторитаризма к демократии, но и к подобным процессам в странах Центральной и Восточной Европы. Рождающаяся в ходе российской посткоммунистической трансформации новая общественно-политическая реальность (в гораздо большей мере, чем в других случаях демократических транзитов) несет в себе сложный сплав частично преодоленных, а частично преобразованных традиций прошлого. Как представляется, одним из эффективных подходов к анализу этой конкретной специфики российского переходного процесса могла бы стать предложенная выше методологическая модель, учитывающая многообразие влияющих на него структурных и процедурных факторов.

1. Начиная наш анализ на макрофакторном уровне и используя методологию “воронки причинности”, мы в первую очередь должны обратить внимание на совокупность международных — геополитических, военно-стратегических, экономических, политических, культурно-идеологических и иных — факторов, четко проявившихся в начале 80-х годов и стимулировавших реформаторские тенденции в СССР.

Вместе с тем очевидно, что, создавая стимулы к перестроечным реформам и преобразованиям, влияние внешней среды (в отличие от целого ряда демократических транзитов второй, т.е. послевоенной, волны) не было решающим ни в их инициировании, ни в последующем развитии. Однако вопрос о внешней среде, в частности, о том, насколько она благоприятствовала демократической перспективе (пусть очень отдаленной) развития России, вновь становится важным при рассмотрении проблемы условий и обстоятельств консолидации (или, напротив, невозможности консолидации) российской демократии уже после фазы смены режима и формального учреждения демократических институтов и процедур.

2. Переходя ниже, на уровень государство- и нациеобразующих факторов, мы обратим внимание прежде всего на фактическое отсутствие в советском и российском контексте самой изначальной предпосылки демократизации и демократии — гарантированных государственной целостности и национальной идентичности. В известной мере сам полиэтнический состав СССР и России и подъем под лозунгами демократизации и антикоммунизма центробежных сил национализма и сепаратизма стимулировали распад Советского Союза и остаются угрозой для России.

В условиях прогрессирующего распада советской государственности национально-сепаратистские идеи стали попыткой придать некую позитивную и содержательную видимость чисто негативистскому антикоммунизму. Однако объяснимое в посткоммунистическом контексте стремление к этнонациональному возрождению стало приобретать формы, трудно совместимые, а то и прямо противоречащие демократии — от откровенно этнократических до имперско-государственнических.

Кроме того, в российских посткоммунистических условиях возникли еще и дополнительные региональные влияния центробежной направленности, в результате которых важнейшая (и, быть может, единственная предварительная) предпосылка демократизации остается проблематичной. Сомнения в том, что российский процесс смены режима можно а priori определить как переход к демократии при наличии необходимых для этого предварительных условий, подтверждает и явственно ощущаемый в посткоммунистической России кризис национальной идентичности, который остро поставил перед властью задачу обеспечения национального единства (которая, как мы помним по предшествующему изложению, решается до начала демократизации). Это обстоятельство выделяет случай России почти изо всех демократических транзитов, где национальное единство служит предварительным условием.

Быть может, в долгосрочном плане обеспечение национального единства — самая трудная проблема, поскольку сегодня совершенно неясен ответ на самоочевидные, казалось бы, вопросы: что такое сегодняшняя Россия? действительно ли она унаследовала статус СССР? является ли она преемницей последней великой империи на земном шаре или всего лишь одним из ее пятнадцати осколков? А если Россия вообще представляет собой принципиально новый тип государственности, возникшей в некой геополитической пустоте после имперского крушения? Или же она — остов грандиозного в истории цивилизаций евразийского геополитического образования, которое вначале существовало в форме Российской империи, а затем в форме СССР? Нет пока ответа и на то, возможен ли вообще иной — демократический и неимперский — режим политической организации этих гигантских территорий, которые изначально осваивались и структурировались в автократической и имперской парадигме. Без убедительного разъяснения всех этих вопросов, без разрешения проблемы территориальной целостности в рамках добровольной федерации, без определения новой национальной идентичности посткоммунистической России не только результаты, но и сам ход российского транзита труднопредсказуем.

3. Неадекватность предпосылок демократизации и демократии “классической” схеме может помочь объяснить трудности их укоренения на российской почве, однако вряд ли способна пролить дополнительный свет на вопрос об исходном пункте, начальной фазе и дальнейшем ходе демократического транзита в СССР и России. Поэтому, в соответствии с нашей методологической моделью, по мере того, как мы переходим в схеме “воронки причинности” от предпосылок демократизации к другим макрофакторам, в фокусе нашего внимания оказывается уровень структурных социально-экономических обстоятельств.

В данном отношении Россия, с одной стороны, следует в русле некоторых общих особенностей демократических транзитов третьей волны, а с другой — демонстрирует свою совершенно определенную специфику. Как и в других переходных обществах последних десятилетий, в СССР и в России движение к демократизации не было результатом высокого уровня экономического развития — напротив, сами реформы периода перестройки явились попыткой выхода из тупика стагнирующей экономики, архаичной хозяйственной стратегии экстенсивного развития, кризиса в социальной сфере, устаревшего “социального контракта” эпохи застоя. Однако в отличие от “классических” поставторитарных транзитов, в СССР и России, как и в большинстве других обществ “советского типа”, не было каких-либо зачатков рыночной экономики, что лишь осложнило и продолжает осложнять ход трансформационных процессов.

По-прежнему остается дискуссионным и вопрос о том, в какой мере за фасадом режима с его иммобилизмом и своего рода ползучей делегитимизацией действительно возникали силы модернизации, порождаемые накапливаемыми социальными переменами — урбанизацией, профессиональной дифференциацией, ростом образовательного уровня, зарождением основ среднего класса в качестве носителя новых ценностей и ориентаций и др. [см. Starr 1988; Lapidus 1989; Lewin 1991]. По крайней мере, существует и иная система аргументов, согласно которым процесс, начатый перестройкой, был следствием не постепенной модернизации советского общества, а напротив, его “деволюции”, “упадка” и “вымирания” [см. Malia 1990; Janos 1991; Jowitt 1992; Malia 1992]. По сути дела, этот принципиально важный вопрос остается открытым.

4. Продолжая методологическое “сужение” фокуса анализа, мы спускаемся еще ниже — на уровень социально-классовых факторов, оказывающих разнонаправленное влияние на российскую общественную трансформацию. В первую очередь речь идет об отсутствии в России, согласно традиционной политической теории, адекватной социальной базы демократии. Заметим, что, с точки зрения задач политической демократизации, переход к рыночной экономике — не самоцель, а средство для создания среднего класса в качестве массовой социальной базы демократии. Подспудно шедшие в советском обществе процессы примерно с 60-х годов создавали некий эмбриональный аналог среднего класса. Однако, в отличие от среднего класса на Западе, образующей основой советского “старого среднего класса” была не собственность, а институциональная позиция в государственной системе.

С распадом советского государства, углублением экономического кризиса и началом реформ этот советский “старый средний класс” подвергся вымыванию при расколе общества на две (типичные для стран третьего мира) противоположности — зону массовой нищеты и узкую прослойку богатства с социально аморфной стихией между ними. Между тем “новый средний класс” в России пока так и не появился. Следовательно, и проблема формирования достаточно массовой, основанной не на институциональной позиции в государстве, а на отношениях частной собственности, социальной базы демократии остается в посткоммунистической России нерешенной.

Другой специфической чертой российского транзита стало сохранение у власти ключевых групп старого советского правящего класса. Отсутствовавшая в России фаза достижения общественного соглашения, или пакта, между представителями противоборствующих в ходе демократического транзита сторон (об этом — ниже) во многих других случаях сохраняла для старого правящего класса определенные гарантии политической и экономической безопасности и включала его в новую политическую систему как легитимного участника демократического процесса. Уже в этом качестве старые элитарные группировки могли участвовать в подчиняющейся демократическим правилам борьбе за участие во власти. В России же, при отсутствии формального пакта, старый номенклатурный правящий класс (за исключением его наиболее идеологизированных фрагментов) был не только спасен практическими административными действиями (вроде переименования должностей при сохранении тех же самых должностных лиц в центре и на местах), но и без особой дополнительной риторики уцелел в качестве едва ли не центрального компонента новой власти.

Отчасти поэтому незаконченный — прерванный? — демократический транзит в России стал не столько радикальным разрывом с прошлой советской системой, сколько ее специфической метаморфозой, в результате которой под лозунгами демократии и антикоммунизма фактически было сохранено ядро старой номенклатуры в рамках обновленного правящего класса, включившего в себя как старые кадры партийных и хозяйственных прагматиков, так и новых карьерных профессионалов из демократических рядов [Shevtsova 1995]. Этот лишь частично обновленный правящий класс и удержал власть, и приобрел собственность, став главным призером масштабного перераспределения и закрепления в фактически частное и акционированное владение прежде государственной собственности между основными входящими в него кланами и картелями. Такое перераспределение осуществлялось за дымовой завесой приватизации. В результате в основании формирующейся в России олигархической политической системы и оказались самые мощные корпоративные группы интересов. При этом массовые интересы по-прежнему плохо артикулированы и не имеют адекватной политической репрезентации.

Вместе с тем нынешняя российская олигархия — явление тоже особого рода. В современном смысле слова, строго говоря, олигархия есть определенный (наряду с другими) способ управления крупными организациями, основанный на власти как экспертизе, но не как богатстве. Что же касается олигархических начал российского посткоммунистического устройства, то они, скорее, возвращают нас к античному пониманию плутократии как режима, при котором власть и привилегии основываются на богатстве. Интересы собственности и своей материальной выгоды, а не организация власти как таковая — вот что главное в нынешнем российском плутократическом режиме, при котором не только богатство производит власть, но и власть сама порождает богатство для приобщенных к ней.

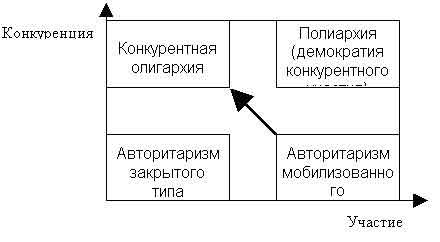

Воспользовавшись двумя основными измерениями процесса демократизации, предложенными в классической работе Р.Даля [Dahl 1971] — "конкуренция" и "участие", — нынешний маршрут российского посткоммунистического транзита можно условно представить по следующей схеме: от "авторитаризма мобилизованного участия" к "конкурентной олигархии".

Рисунок 4

Рисунок 4

“Конкурентная олигархия” означает, в нашем понимании, разновидность элитарного правления, при которой формальные институты демократии используются в недемократических целях. Иными словами, это результат поверхностной демократизации при отсутствии механизмов демократического контроля над действиями властей [Шевцова 1997].

Впрочем, однозначные категории к нынешнему политическому режиму в России все же вряд ли применимы. По сути своей это гибридный, смешанный режим — в терминологии Ф.Шмиттера и Т.Карл [Schmitter and Karl 1994], разновидность “демократуры”, т.е. режима, который резко ограничивает возможности эффективного массового политического участия, но допускает элементы конкуренции на элитарном уровне. Впрочем, и “демократура” в России сложилась весьма относительная — хотя бы потому, что и на элитарном уровне действуют правила не открытой политической конкуренции, а кланово-корпоративные законы “подковерной” борьбы. Специфические ключевые черты режима позволяют применить к нему и такие дефиниции, как “делегативная демократия” Г.О'Доннела [O'Donnel 1994], “авторитарная демократия” Р.Саквы [Саква 1997] или “режим-гибрид” Л.Шевцовой [Шевцова 1997]. С одной стороны, нынешний гибридный режим в России унаследовал многое из старого советского политического генотипа, а с другой — все больше напоминает закрытую корпоративную структуру латиноамериканского типа.

5. При анализе на уровне культурно-ценностных факторов становится очевидным, что российский демократический транзит, как и в других переходных обществах “третьей волны”, не был обусловлен массовым распространением ценностей и ориентаций, типичных для “гражданской культуры”. Речь скорее может идти о восприятии некоторых базовых элементов из системы демократических ценностей. При этом опросы общественного мнения показывают, что в сравнении с другими переходными обществами нормативная поддержка демократии в России в целом все же значительно ниже, а авторитаризма — выше [Роуз и Харпфер 1996]. В то же время в российском массовом сознании обозначилась и тенденция к закреплению некоторых демократических ценностей, привычек и навыков [подробнее см. Мельвиль 1998]. В любом случае культурно-ценностное измерение переходных процессов в России — это важная область будущего анализа хотя бы потому, что несмотря на массив имеющихся исследований и общественного мнения, и политической культуры как факторов, способствующих или препятствующих успешному демократическому транзиту, роль социокультурных оснований демократии в нашей стране остается нераскрытой.

6. Поскольку и на предыдущем уровне структурных факторов мы не в состоянии сформировать объяснительную модель демократического транзита в России, мы — в соответствии с нашей методологией — спускаемся ниже, уже на уровень процедурных факторов. Здесь прежде всего в поле нашего внимания оказываются такие вопросы, как выбор политической стратегии и тактики преобразований, взаимодействие партий, общественно-политических движений и организованных групп интересов между собой и с другими политическими институтами и т.п.

С учетом российской специфики в первую очередь здесь должна исследоваться взаимообусловленность политических и экономических преобразований.

Тривиальность рассуждений на тему “беспрецедентной задачи” одновременного осуществления в посткоммунистической России демократических модификаций политической системы и проведения рыночных реформ, предполагающих слом командного управления экономикой и формирование основ рыночных отношений признается теперь почти всеми аналитиками. Считается, что в идеале обе задачи не только взаимообусловлены, но и в конечном счете подкрепляют друг друга — демократизация способствует продвижению к рынку, а рынок создает экономическую и социальную базу демократии. При этом в “классических” поставторитарных транзитах проблема одновременности политических и экономических реформ, строго говоря, не возникает, поскольку рыночная экономика в тех или иных формах уже существует. Правда и то, что в Советском Союзе, а затем в России параллельная реализация этих двух задач во многом создает взаимные препятствия.

Не следует все-таки думать, что экономические — и весьма чувствительные для населения — структурные преобразования, включая разгосударствление собственности, вообще не стояли в повестке дня других демократических транзитов, в т.ч. и “классических” поставторитарных в странах Южной Европы и Латинской Америки [см. Ворожейкина 1996]. Другое дело, что успешные политические и экономические реформы — если взять недавний опыт стран Центральной и Восточной Европы — как раз не были четко синхронизированы, причем осуществлялись они и не так, как в Китае, где экономические реформы не только предшествуют, но фактически заменяют политические.

Стратеги успешных демократических транзитов вначале проводили последовательную политическую демократизацию, строили и закрепляли эффективные демократические институты, а затем создавали то, что Х.Линц и А.Степан [Linz and Stepan 1996] называют “экономическим обществом”, — систему социальных гарантий и посреднических институтов между государством и рынком, и лишь после этого осуществляли болезненные экономические преобразования. На данное обстоятельство обращают внимание, кстати, и другие авторы [Brzezinski 1993; McFaul 1995]. Тем самым, с одной стороны, последовательная политическая демократизация способствовала обеспечению массовой поддержки демократии в условиях тяжелых экономических реформ, а с другой — создавалась социальная страховочная сетка, облегчавшая экономический переход и в конечном счете экономическую модернизацию.

Ни то, ни другое не было сделано в России. Строительство демократических институтов оказалось заторможенным. Частично самораспавшееся, частично разрушенное — действием объективных и субъективных факторов — государство после 1991 г . так и не было восстановлено. Его функции попытался взять на себя новый российский посткоммунистический режим. Иными словами, обновленная власть во главе с Б.Ельциным не создала ни политических институтов демократии для поддержки экономических реформ, ни институтов государственной поддержки рыночной экономики и системы социального обеспечения. В отсутствие какой бы то ни было социальной страховки политически не подкрепленные, но крайне болезненные экономические реформы были обрушены на никем и ничем не защищенное население.

Рассуждая об этом, важно выйти за рамки декларативного противопоставления рынка и командно-административной системы. Во-первых, по мотивам теоретическим и сравнительным: дело в том, что ни в одной из стран, которые в последние два десятилетия осуществляли демократические транзиты, рынок в чистом его виде, так сказать, per se, не был ни предпосылкой, ни гарантом демократии. Вот здесь-то и коренится одно из роковых заблуждений стратегов российского транзита, исходивших из веры в то, что “дикий” рынок создаст необходимую экономическую и социальную базу для демократии политической.

Сравнительный анализ того, что происходило в случаях успешных демократических транзитов, показывает, что нигде — ни в Южной Европе, ни в Латинской Америке, ни в Центральной и Восточной Европе — движение к демократии не опиралось на конструирование классического идеала рынка при государстве как “ночном стороже”. Повторим еще раз, что вопреки бытующему заблуждению, логика действий успешных демократизаторов была обратной: вначале радикальные политические преобразования (= создание действенных институтов демократии), затем социальные реформы, обеспечивающие эффективное экономическое перераспределение и создание социальной базы поддержки демократии, и лишь после этого — глубокие структурные преобразования экономики (= формирование современного социального рынка).